食べることが苦手な小さな子ども達のコーナー

上手に食べるために

摂食嚥下障害がある乳幼児のお父さん、お母さんへ

「食べない」「飲み込まない」「かまない」「むせる」など食べることに問題を抱えた子ども達がいます。

そのような子ども達にも"食べる喜び"を伝えたい。その想いから、乳幼児の摂食嚥下障害に関する情報をまとめました。

このコラムが子ども達とご家族の一助となるよう願っています。

食べる機能にあった食形態を選ぼう

摂食嚥下障害がある乳幼児は、口から食べることが難しい状態にあります。これから成長していく子ども達の食べる機能をのばすため、一人ひとりの子どもの状態に合わせて食べ物の形態を選びましょう。

| 機能段階 | ゴックン期 | モグモグ期 | カミカミ期 | パクパク期 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食べる機能の目安 | 嚥下機能獲得期 | 補食機能獲得期 | 押しつぶし機能 獲得期 | すりつぶし機能 獲得期 | 自食 準備期 | 手づかみ食べ機能獲得期 | 食器(自具)機能獲得期 |

| かたさの目安 ・ 食べ物例 | 唇を閉じてゴックンと飲み込める | 舌を前後上下に動かし、食べ物をつぶせる |

|

| |||

|  |  |  | ||||

| ヨーグルト、野菜のペーストなど | プリン、ゼリー、絹ごし豆腐、卵豆腐、マッシュポテトなど | やわらかく煮た野菜、やわらかいひき肉料理、煮込みうどん、木綿豆腐など | |||||

| 食べさせ方 |

|

|

| ||||

参考文献:「授乳・離乳支援ガイド」

手づかみ食べ

スプーンやお箸を使って食べる前段階に、手で食べ物をつかんで食べようとする「手づかみ食べ」があります。「手づかみ食べ」を経験することは、食べることの楽しさだけではなく、手と口を上手に動かす練習になります。

手づかみ食べがしやすいメニュー

フォークでよく刺したやわらかいバナナ

バナナを半分の長さに切り、フォークを縦にして全面をたくさん刺す。

- たくさん刺すと、のどに詰まる心配が少なくなる。

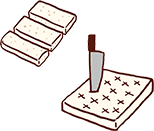

トースト

食パン1枚を握りやすいように1/3に切る。トーストしてバターやジャムを塗る。

- かじりとりが上手でないうちは耳を切り落とす。

- 焼く前に切れ目を入れておく。

- ナイフの先を使って何回も切り込みをいれるとつぶれず、かみ切りやすくなる。

※食べ物は「飲み込んだ後、舌の上に残らない」ことを目安に選びましょう。

参考文献:「障害児の手づかみ食べサポート・レシピ」東京都保健所

食べる姿勢

食べるときには、食べやすい姿勢をとることが大切です。不適切な姿勢だと食べ物が気管に入ってしまい、窒息や肺炎を招く危険性があります。基本は全身がリラックスした状態になるよう、関節が適度に曲がり全身がやや丸くなるような姿勢を作りましょう。

ベッドなどで食べさせる

(ハイローチェア、座位保持イスなど)背の角度は体の状態によって起こす。あごを少し引き、舌の面が口を開けたとき、床と平行になるようにする。

姿勢が安定しない場合はタオルやクッションを使い、骨盤、胴体、首、頭の位置を調節する。

抱っこして食べさせる

肩、肘、腰、膝、足の関節を曲げて全体が丸くなるようにする。

わきの下あたりで支えて姿勢を安定させる。手が子どもの顔に届くので介助もしやすい。

座って食べる

テーブルの高さは腕をのせたときに、肘が直角に曲がるくらい。

イスの高さは深く腰かけて股関節と膝が垂直に曲がり、足の裏が床にしっかり着くもの。

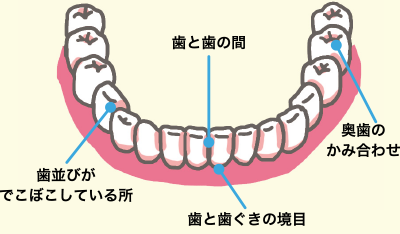

口腔ケア

障害によっては歯周病になりやすかったり、歯の痛みを伝えられなかったりする場合があるため、日々の丁寧な口腔ケアが必要になります。健康な歯を保つため、できるだけ早めに口腔ケアの習慣を身につけましょう。

お子さまの歯をみがくときのポイント

- 眠い、体調が悪い、空腹時などは避ける

- 行う前に声をかけて心の準備をさせる

- フッ素配合ハミガキ剤はむし歯予防に効果的

- 嫌がる場合は、カウントして終わりを予告したり、歌を唄ったり工夫する

- 舌の動きが悪い場合は特に舌と上あごの掃除を忘れない

経管栄養の場合

口から食べなくても、歯が生えていれば口の中には数億以上の細菌がいるといわれています。目が覚めているときに、むせたり窒息したりする危険のない姿勢をつくり、歯ブラシの水をよくきって歯をみがきましょう。

過敏症状がある場合

口の周りや口の中を触ると極端に嫌がるような過敏症状があるときは、声かけしながら緊張を和らげ、顔や口の周り、歯肉に手や指が触れることに慣れさせることから始めます。パニックを起こしたりするなど心理的拒否の強い場合は無理に触れるのはやめる、また、できたことはよく褒めてあげましょう。

やわらか食を作る

簡単!やわらか食テクニック

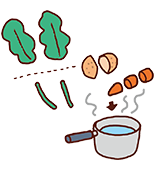

野菜の調理のコツ

ほうれん草などの葉菜類は、やわらかい葉の部分だけ使うとよい。葉菜類以外の野菜は、かたまりのまま加熱してつぶすほうが栄養の損失が少なく甘味がでる。

手間のかからない食材を選ぼう

骨や皮が取り除かれている刺身を加熱調理したり、つぶしやすい豆腐や合いびき肉、レバーなどを使うことで時短調理になる。

電子レンジの活用技

やわらかく仕上げたいときは、加熱により水分が急速に失われないよう、水を足してラップをする。加熱後はしばらくラップをはずさずに蒸らす。

ハンディプロセッサーでペースト食作りが簡単に

食材を細かくつぶしてなめらかにできるので、おかゆやスープが簡単に作れる。鍋の中に直接入れて使えば、洗い物を減らすことができる。コードレスタイプは、コンセントがなくてもOK!

食べる機能にあわせたレシピ

- エネルギー

- 214kcal

- たんぱく質

- 4.2g

- 次の食品でもできます。

にんじん→カボチャ、かぶ、カリフラワー、グリンピース、コーン缶

牛乳→豆乳

お粥→ご飯(25g 位)、ジャガ芋 - また、とろみ調整食品を使えば手軽にとろみがつけられます。

- にんじん(スライスする)

- 100g

- 玉ねぎ(スライスする)

- 30g

- バター

- 10g

- 水

- 適量

- お粥

- 50g

- コンソメ

- 1g

- 牛乳

- 80g

- 鍋にバターを入れ、にんじんと玉ねぎを弱火で炒める。

- 野菜がしんなりしたら水をひたひたに入れ、お粥、コンソメを加えて煮る。

- 野菜がやわらかくなり水分がなくなったら牛乳を加え、ひと煮立ちさせて火をとめる。

- (3)のあら熱がとれたら、ミルサーまたはミキサーにかける。

ゴックン期

- エネルギー

- 170kcal

- たんぱく質

- 18.5g

- 鮭(刺身用)

- 70g

- 冷凍フレンチフライポテト(皮なし)

- 10g

- 牛乳(人肌程度に温めた)

- 70g

- 塩

- 少々

- シリコンシチーマーに鮭とポテトを入れ、電子レンジ(500W)で2~3分程加熱する。

- (1)と牛乳、塩を入れ、ミルサーまたはミキサーにかける。

モグモグ期

- エネルギー

- 198kcal

- たんぱく質

- 18.1g

- 鮭(刺身用)

- 70g

- 冷凍フレンチフライポテト(皮なし)

- 30g

- 牛乳(人肌程度に温めた)

- 50g

- 塩

- 少々

- 材料の分量を変えて、初期食と同様に作る。

- エネルギー

- 243kcal

- たんぱく質

- 21.8g

- 鮭(刺身用)

- 70g

- 冷凍フレンチフライポテト(皮なし)

- 30g

- 牛乳

- 50g

- 卵

- 30g

- 塩

- 少々

- 材料の分量を変えて、初期食と同様に作る。

- (1)に卵を加え耐熱容器にラップをし、電子レンジ(500W)で2~3分程加熱する。

- 鮭は加熱の前に、酒または水を少々かけておくとパサつきを防げます。

- 次の食品でもできます。

鮭→骨・皮をとったお好みの魚、肉

牛乳→和風・洋風だし、白湯

レシピ提供:島田療育センター

Q&A

※特定の栄養素(亜鉛など)が強化された食品の選択や摂取につき、乳児(1歳未満)~小児(17歳以下)は特に注意が必要と言われております。商品をご利用の際はかかりつけの医師・栄養士にご相談ください。

- 外出時に食べやすい商品はありますか。

弊社では持ち運びに便利なやわらかいレトルト食品を数多くご用意しています。やわらかさの程度別・形態別でご紹介していますので、粒が苦手なお子さまには粒なしのレトルト食品など、お子さまの食べる機能に合わせて選べます。その他にも、リキャップが可能な水分補給商品もあります。

- 忙しいときすぐに用意できる食事はありますか。

- 忙しいときや「あと1品!」というときのために、事前にまとめて作って、冷凍保存しておくと便利です。

冷凍のポイント

- 新鮮な食材を使用する

- 食べ残しは雑菌が繁殖しやすいので冷凍しない

- 製氷皿・ラップ材・フリージング専用のビニール袋などで、1回の食べる量ずつ小分けしておくと、取り出しやすい

- 1週間を目安に使い切る

やわらか冷凍商品

- おかゆのべたつきが気になります。

- 固形化補助食品を利用すれば、べたつきを抑え、ソフトなゼリー状のおかゆを作ることができます。おかゆ本来の風味は損なわず、温かいままかたまるので、冷やす手間がいりません。おかゆ以外にも様々な食品に使用可能です。

固形化補助食品

- 偏食が強く特定の食べ物しか食べてくれません。

- 無理に食べさせようとすると悪化したり、食事自体が嫌になってしまう可能性があります。お子さまの好みの食感・味・色の食事から少しずつ食べられるものの幅を広げ、食への関心・興味を育ててあげましょう。また、家族が楽しく食べている様子を見せる、食べたことをほめるなど、安心して食べられる環境をつくることも大切です。

- やわらかい食事を提供してくれる宿泊施設やレストランはありますか。

お子さまと泊まれる宿NO.1を目指しているお宿。様々なプランを用意しており、宿全体で子育てを応援しています。お子さまに合わせた食事を提供してくれる、心温まるお宿です。

南房総白浜・季粋の宿 「紋屋」

〒295-0102 千葉県南房総市白浜町白浜232

TEL:0470-38-3151

URL:http://www.monya.co.jp/

※予約時にお子さまの状態をお伝えください。

参考:

- 「授乳・離乳支援ガイド」厚生労働省

- 「小児の摂食嚥下リハビリテーション第2版」田角勝・向井美惠編著、医歯薬出版

- 「上手に食べるために - 発達を理解した支援・CD-ROM付 -」金子芳洋・菊谷武監修、田村文誉・楊秀慶・西脇恵子・大藤純子著、医歯薬出版

- 「この1冊であんしん はじめての離乳食事典」上田玲子監修、朝日新聞出版

- 「障害児の手づかみ食べサポート・レシピ」東京都保健所

- 「食事に関して支援が必要なこどものための食事指導ガイドブック」神奈川県教育委員会

栄養価計算がラクチン!無料でご利用できます!